【若女将アッコの染織研究】友禅染めの工程 全て見せます!その① 基礎工事編《下絵から伏せ糊まで》

友禅染め

言葉では聞いたことあるし、何度かきたことがあっても

実際にどんな工程を経て自分の手元に届くんだろう・・・

着物が好きな方はそう思われる方が多いですね。

私は結婚するまで名古屋友禅を5年ほど習っていました。

この記事ではその経験をもとに

友禅染めの工程を深く、わかりやすくお伝えしたいと思います。

私が個人的にが見どころ!と感じるマニアックなツボ(⁉︎)も一緒にご紹介できればと思います。

この記事はきものに興味のある方むけて書いています^^

全て見せます!友禅染め10工程

小見出しで既に驚かれる方もいらっしゃると思いますが

友禅染めの反物をみなさまに見ていただくためまでには

少なくとも10の工程を経ています。

今回は現在主流になっている糸目糊にゴムの糊を使った工程をご紹介します。

- 図案作成

- 下絵

- 糸目糊

- 伏せ糊

- 地染め

- 蒸し・水元

- 色挿し

- 蒸し・水洗い・水元

- 金箔加工

- 刺繍

手描き友禅の全ての工程は

全てが分業制になっているのが特徴です。

なので、

工程全てに専門の職人さんがおられます。

それでは、

ひとつづつどんなことをしているのか見てみましょう!

この記事では黄色で色付けした

①図案 から ④伏せ糊 までご紹介します。

その① 図案(ずあん)

どんな柄ゆきに染めるのか???

まずデザインを考えるところからスタートです!

この部分を担う方を『図案師(ずあんし)』といいます。

着物の種類やだいたいの年代を考えて

絵柄や柄をどのように置くか(柄の配置)を

決めていきます。

細かく描くこともあるようですが、

どちらかというと出来上がりのイメージですね!

着物の独特の柄である古典紋様に精通していることはもちろん

その組み合わせやその紋様のいわれ、

色と柄のバランスなどについて多くの知識や

ことに絵心が必要とされます。

全体の設計図のような感じですね。

ここで描かれたイメージや表現が最終的な着地点になります。

②下絵(したえ)

図案師さんがイメージを作られたあと、

その図案は下絵師(したえし)さんに渡されます。

下絵師さんは、着物の柄の大きさにあわせて

白い着物の生地に具体的な図案を描くことを担当しています。

このお仕事のポイントは

下絵師は具体的な図案描く仕事。

ただ、

図案師が意図することを理解し、実際に表現できるような鋭い感性と絵心を要求される仕事である、、、

ということ。

もともとある図案を写す仕事・・・というわけではなく、

そのまま写しただけでは柄の生命力や迫力などは消えてしまうので

図案から柄のバランスや雰囲気を捉えて自分の感性で書き込みます。

実際に染め上げる模様の基礎となる工程なので

図案師さんと同様に絵心がとても必要とされます!

作品によっては図案師さんの指示が

「文字だけによる指示」

とざっくりとしていることも・・・

以前、乱菊を横から捉えた柄の小紋で、生地の裏側に鉛筆のようなもので簡単に“あたり(目印)”だけつけてあるものを見たことがあります。

だいたいの柄の位置と大きさだけが決めてあるだけで、どのように乱菊を描くかは

“下絵師さんにおまかせ”という意味でした。

そこに描かれた乱菊は一服の絵のように素晴らしかったです。が、出来上がった作品以上に職人さんたちの感覚に圧倒されました!

信頼関係があり、お互いの目指すイメージや感覚が共有されてないとできないことですよね。すごいレベルの以心伝心だな!と思います。

私が名古屋友禅を習っていたときは

まず原寸大の図案を描き

↓

その上に生地をのせ

↓

図案の下から光を当て、

生地を通して透けた図案をなぞる

という方法で下絵を描いていました(笑)

これは初心者向きのやり方で、

肝心の“生き生きとした線”は

・・・全く描けませんでした(当たり前ですけどね)

ちなみに下絵は“青花(あおばな)”といって

露草の花からとった染料を水で溶いたものを使います。

これは水につけると消えるので線が残る心配がないものです。

現在では天然の染料がごくわずかとなってきたので、科学青花を使うことが増えてきました。

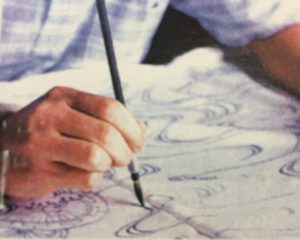

③糸目糊(いとめのり)

下絵の線の上に糸目糊(いとめのり)を置いていく工程です。

なぜ糸目糊をおくのか???というと

この工程の後で柄に色を挿していくのですが、

染料が柄の外へが滲み出さないようにする防染のためです。

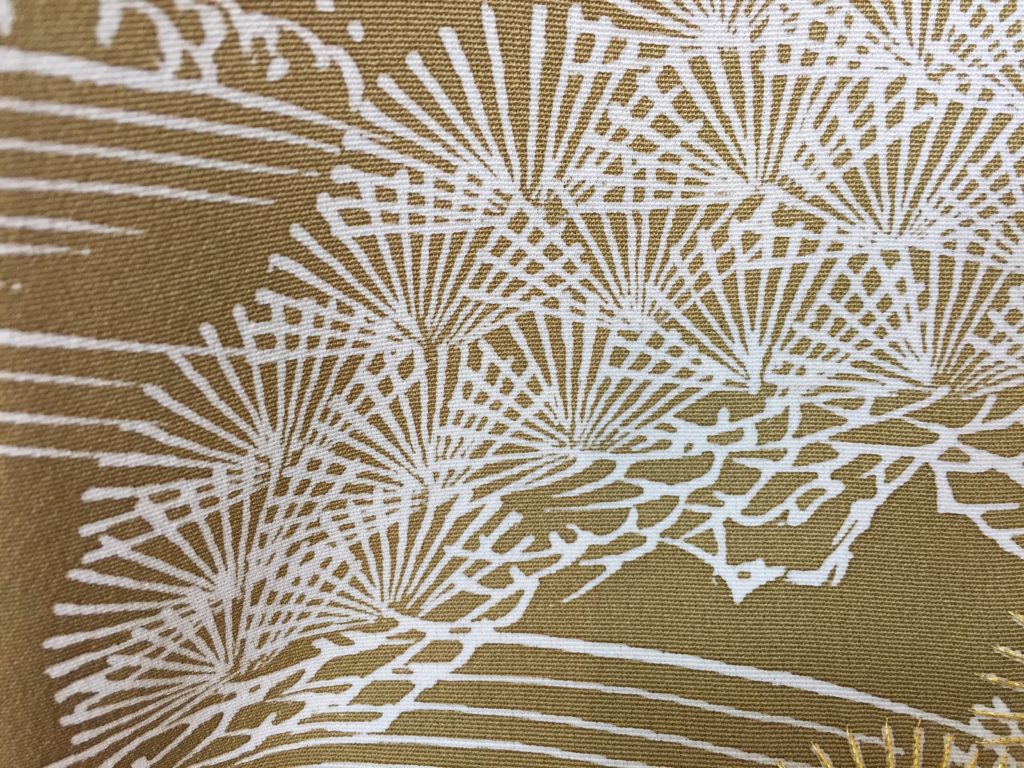

写真でいうと

- 赤

- 濃い黄緑色

- 薄い黄緑色

- 橙色

- 黄色

- 白

これらの色が混ざることなくきれいに分かれているのは糸目糊のおかげです。

この技術が友禅の色鮮やかな色彩を支えているといっても過言ではないほどです。

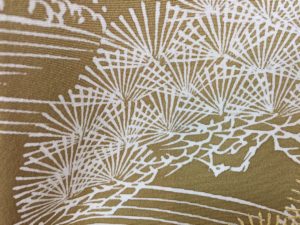

糸目糊の跡は白い輪郭として残りることで柄の一部になりますし、

糸目糊で柄そのものを描くこともあります。

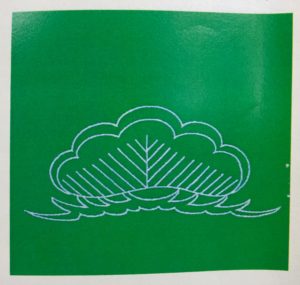

↑糸目糊で描いた松

そのため、

友禅では柄を生かすも殺すもこの糸目糊の工程にかかっているといっても過言ではありません。

図案師さん、下絵師さんのからバトンを受け取り、糊糸目の職人さん次第で出来上がりの良し悪しが決まってくる・・・

責任重大です!

糸目糊の職人さんは糸目の太さや線の強弱のあんばいを自由に描きわけて

下絵の表情を引き出せるだけの技量が求められます。

描くといっても、

筆で描く とか ペン先で描く というわけではないのです。

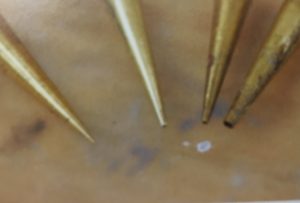

糸目糊は渋紙で作った円錐形(えんすいけい)の筒の先に先金(さきがね)を付けて、そこに糊を入れて絞り出しながら描く、という高度な技術によるものです。

(写真は中神染料店さんよりお借りしました。)

口金部分はペンより細いものもあります。

↑左端の状態で購入して

職人さんが自分で孔(あな)の大きさを調整します。

一番細いものは直径が1mmありません。

渋紙で作る円錐は手の大きさほどでそんなに大きいものではないのです。

また、中身の糊はそこそこ力を入れて押さないと出てこないくらいの硬さです。

この状態で“絵心を持って図案を表現する”って・・・

すごくないですか!!!(熱弁)

いっとき私も友禅を習っていたとき思ったのは

糸目糊の工程が一番大変!ということでした。

私は青花で書いた線をなぞることが精一杯。。。笑

先生が糊糸目のお仕事をされるところを見せていただくと描くときにリズムがありますし、線の書き方ひとつでも表情が変わるんだなと感じました。

友禅は色彩も美しいので染める部分に目が行きがちですが、実はこの糊糸目の工程が隠れた主役かもしれません。

糊糸目の仕事がいいな!線の表情がいいな!と思うとじーっと見入ってしまいます

( ̄+ー ̄)

糊の種類は二種類

糸目糊の糊はでんぷん糊とゴム糊の二種類あります。

主流になりつつあるのはゴム糊です。

このゴム糊、昭和に入って科学合成で作られるようになり、線は白く浮き出てぱちっとした感じになります。糸目の線がはっきり見えるような仕上がりです。

一方、

もち米粉、うるち米の糠、石灰を原料とするでんぷん糊(もち米糊)は「真糊(まのり)」ともいわれます。歴史は古く、友禅染めの技術が確立された江戸時代からこちらの糊を使っていました。

仕上がりははっきりしすぎず模様のなかに沈み込むような感じに見えます。線がはっきりしすぎず、毛筆で描くような自然な仕上がりが特徴です。

同じ図案を描いても、線の強弱や“タメ”がありますね。

ただ、

でんぷん糊の方が固めに作りますし、粘り気も強いので扱いが難しいです。

熟練の技術が必要になります。

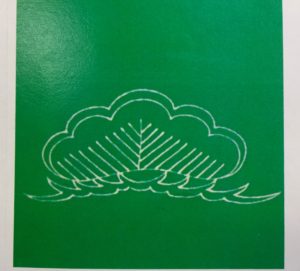

④伏せ糊(ふせのり)

伏せ糊は次に地色を染めるときに地色が染まってはいけない部分(柄の部分など)に糊を伏せ防染するという工程です。

この糊は地色を染め蒸した後に水で洗い流すものなのででんぷん糊を使います。

奥がデンプン糊、手前がおがくず

糊で伏せ終わるとすぐ粉状のおがくずを全体にかけ糊の表面を保護します。

この糊がひび割れしないように生乾きの状態で地色を染めます。

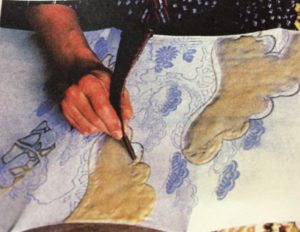

このときも渋紙でできた筒に糊を入れて絞り出すのですが、

・柄の縁は細い口金

・内側は太い口金

というように使い分けています。

ちょっと隙間があるだけでもそこから地色を染める染料が染み込んでくるので、

伏せ糊は

・分厚く

・たっぷりと

・均一に

伏せるということが大切です。

いかがでしたか?

ここまでが色をのせるまでの工程です。

色を乗せるまでにたくさんやることあるんだな!

と思われた人も多いと思います。

この基礎部分の工程が丁寧でしっかりしているからこそ、

次にのせていく色が美しく生きてきます。

次の記事ではいよいよ色をのせていくところを特集いたします!