【若女将アッコの染織研究】友禅染めの工程 全て見せます!その④ 《いよいよ完成!金彩加工&刺繍編》

友禅染め

言葉では聞いたことあるし、何度か着たことがあっても

『実際にどんな工程を経て自分の手元に届くんだろう???』

着物が好きな方はそう思われる方が多いですね。

私は以前、名古屋友禅を5年ほど習っていました。

この記事ではその経験をもとに

友禅染めの工程を深く、わかりやすくお伝えしたいと思います。

私が個人的にが見どころ!と感じるマニアックなツボ(⁉︎)も一緒にご紹介できればと思います。

この記事はきも興味のある方むけて書いています^^

全て見せます!友禅染めの工程 PART4

驚かれる方もいらっしゃると思いますが

友禅染めの反物をお手元で見ていただくためまでには

少なくとも10以上の工程を経ています。

今回は現在主流になっている糸目糊にゴムの糊を使った工程をご紹介します。

- 図案作成

- 下絵

- 糸目糊

- 伏せ糊

- 引き染め(地染め)

- 蒸し・水元

- 色挿し

- 蒸し・水元

- 金箔加工

- 刺繍

手描き友禅の全ての工程は

全てが分業制になっているのが特徴です。

なので、

工程全てに専門の職人さんがおられます。

それでは、

ひとつづつどんなことをしているのか見てみましょう!

今回は友禅染めといえば・・・

この情景を思い浮かべる方が多いと思います。

工程のなかでも花形である金彩加工と刺繍をお届けいたします。

⑧ 金彩加工

染色の工程が終わると仕上げに入ります。

金加工ともいわれ、染め上がった生地に

金や銀の箔、金粉等を接着加工する技術です。

これは友禅染をより華やかに表現するために行う工程です。

ただ、必要以上の金銀での加工はかえって逆効果になることも・・・品の良さや美しさも半減させてしまいます。

染と金彩、そして次の刺繍が調和してこそ、素晴らしい友禅染が出来上がります!

代表的な金彩加工をご紹介します。

金くくり

金くくりは模様のなかの糊糸目や糊糸目を残してその上側を金線でなぞっていく加工全般をいいます。

《手描き京友禅 附下(つけさげ)》

“金くくり”アップ↓

白い糸目を残しつつ、糊目の上をなぞることで白い糸目に立体感がでます。

白い糊糸目の上を金でくくる部分とくくらない部分があることがわかると思います。

もとの糊糸目より太くなったり、細くなったりしないように気をつけています。

太いと品がなくなり、細ければ加工の効果が薄れます。

金線が存在感がありすぎても、なさすぎてもいけないので、糊糸目とのバランスが大切です。

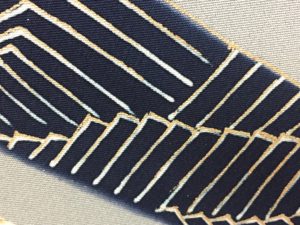

砂子(すなご)と切箔(きりはく)

砂子(すなご)は専用の接着剤を塗った生地の上に、箔を細かくした金粉を振り落として接着させる技法です。

切箔(きりはく)はさいの目に切った金箔を不規則にまいたように表現する技法です。

《京友禅 訪問着》

細かい金が砂子、

大小のさいの目の金箔が切箔です。

砂子

砂子には、竹筒や金属筒の片方に金網を張った「砂子筒」を用います。

金網の目の細かさで 砂子の粒の大きさが決まります。

砂子筒に金箔を入れ、接着剤を置いた箇所に、刷毛で筒の中の箔をもみ落とします。

金箔を刷毛でもみ落とすと網から粉状になった金粉がでてきます。

網が細かいほど金粉も細くなります。

切箔

切箔はこんな感じであらかじめさいの目や細い糸状の金箔を準備しておきます。

↑くしゃみ注意ですね。笑

切箔は砂子と一体になった時、はじめて加工をした意味なします。

バランスよく自然に切箔を置くのは高度な技能と経験が要求されます。

⑨ 刺繍

刺繍も金彩加工と同じく、友禅染を一層豪華に美しく仕上げるための加工です。

針と糸を使って自由に模様を描くことができます。

《手描き京友禅 附下(つけさげ)》

刺繍部分アップ↓

菊の花がより立体的に見えるようにバランスを見て刺繍を入れていきます。肉眼で見ると自然な光沢感と適度なふっくら感があり、刺繍があることで着物がより華やかになります。

こちらは先ほどの訪問着ですが蔦の葉の輪郭や葉脈に刺繍をしてあります。

花びらも葉も部分的に刺繍するのは

着物をきたときにさりげなく立体的に見えるためです。

それぞれ花びら一枚や葉一枚にびっしり刺繍すると豪華に見えるかもしれませんが、いかにも『刺繍しました』感が出るのです。

よーく見ないとわからないぐらいですが

染色や金彩加工を生かすために控えめではありながら繊細な刺繍の使い方が個人的にツボです。

以前から刺繍、特に京繍に興味があるので

コロナウイルスが落ち着いたら、一度チャレンジしてみたいです!

ここまででやっとひとつの着物が完成です!

完成までどれぐらいの時間がかかるかというと・・・

構想から完成まで約半年、手の込んだものは1年がかりだそうです。

いかがでしたか?

ここまで12工程を経てひとつの着物が完成しました。

手塩にかけて染められていることがお伝えできていれば嬉しいです^^

みなさんの想像以上に手間がかかっているのではないかと思います。

ひとつの着物を作るために職人さんから職人さんへのリレーがたくさんありましたね。

次の工程の職人さんが仕事しやすいかも考えながら自分の責任を果たしていくといくことを常に意識しているそうです。

手描き友禅は完成までにはたくさんの職人さんが携わっています。

さりげなくても存在感やオーラがあるのは、まさに細やかな手仕事の結晶だと日々感じます。

なお、

①図案 から ④糊伏せ

⑤引き染め から ⑦水元

⑧色挿し から ⑩水元

が気になる方はあわせてこちらの記事もご覧ください。