【日本の歳時記を楽しもう!】日本の暦から紐解く“土用の丑の日”にうなぎを食べる理由

うなぎを食べる日として知られる

“土用の丑の日(どようのうしのひ)”

この日にうなぎを食べることってちゃんと意味があるのですがご存知ですか?

もともと日本の習慣や風習は暦や自然のサイクルにそっていて

人間のリズムにかなっていることが多いのです。

この記事では

土用の丑の日にうなぎを食べることから日本の暦“土用”について、

また着物や日々の生活にまつわる“土用”についても書いてみます。

もくじ

なぜ土用の丑の日にうなぎを食べるの???

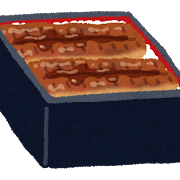

日本の夏が暑いのは今も昔も同じ。

栄養価の高いうなぎを食べて日本の暑い夏を乗り切るという考えがありました。

昔からうなぎは精のつく魚と考えられ、奈良時代には万葉集にも詠まれているほど古いものです。

うなぎは昔からパワーフードだったのですね!

土用の丑の日にうなぎを食べることが一般的になったのは江戸時代。

当時「丑の日にちなんで“う”から始まる食べ物を食べると夏バテしない」

という風習があったそうです。

奈良時代からの食養生と江戸時代の風習がうまいこと相まって

土用の丑の日にうなぎを食べることが大ブレイク!

ここから現代の『土用の丑の日にうなぎを食べる』

ということに繋がっているのですね。

ちなみに江戸時代にうなぎの他に食べられていた『う』がつく食べ物は

- うり(瓜)

- うめぼし(梅干し)

- うどん

- うま(馬肉)

- うし(牛肉)

なども丑の日に食べられていたようです。

聞いたことはあるものの

これらを土用の丑の日に食べるということはうなぎほど習慣としては残っていないですね。

ちなみにうなぎはビタミンAやDが豊富。

特にビタミンAは一串におとな三日分の栄養がつまっているといわれるほどです。昔の人は体感でわかっていたってスゴイです!

この他にも土用の丑の日にうなぎを食べることは諸説あるのですが

“土用”の意味から考えると夏バテ防止にうなぎを食べるようになった説が理にかなっていると思います。

そもそも土用の丑の日って・・・

“土用の丑の日”は

“どようのうしのひ”と読みます。

これは“土用という期間のなかの丑の日”という意味です。

なので“土用”と“丑の日”を分けて考えてみますね!

言葉が専門的でちょっと難しいです。。

まず、土用ってナニ・・・?

“土用の丑の日”の土用とは何かと言うと

土用とは立春・立夏・立秋・立冬の前の18日か19日のこと。

- 立春(2/4頃)の前18日間 1/17〜2/3頃

- 立夏(5/5頃)の前18日間 4/17〜5/4頃

- 立秋(8/7頃)の前18日間 7/20〜8/6頃

- 立冬(11/7頃)の前18日間 10/20〜11/6頃

この土用というのは、“五行”で定められた暦。

五行とは

陰陽道で,木,火,土,金,水の五元素をいう。

天地の間に循環流行する万物組成の元素。

また宇宙のすべての事象を説明する哲学的原理ともされる。

この考えは陰陽五行説といわれる。

む、難しいですよね・・・

四季を五行に当てはめると以下のようになると考えられています。

- 木行:春

- 火行:夏

- 土行:季節の変わり目

- 金行:秋

- 水行:冬

土行だけは四季を指すのではなく

“季節の変わり目”を指します。

土用のはじまりを“土用の入り”といい

土用が終わりが節分となります。

その翌日に立春・立夏・立秋・立冬を迎えることになり

新しい季節がスタートすると考えられています。

本来、節分は一年に4回あるものなのですね。

一番大きな変わり目が立春で旧暦ではこの日から一年がスタートすると考えられています。

なので、二月の節分は旧暦ではいわゆる大晦日にあたります。一年で一番大きな区切りということです。

ここは私の解釈なのですが、

節目節目を大切にするというのは日本人がもともと大切にしてきたものの捉え方だと感じます。

日常の暦や着物の衣替えはもちろん、七五三や成人式などの通過儀礼やハレとケの考え方(非日常と日常を分けて考えること)も

この“節目を大切にする”という考え方がベースにあるのだと感じています。

じゃあ丑の日って・・・?

『丑の日』の『丑』とは

おなじみ十二支から

- 子(ね)

- 丑(うし)

- 寅(とら)

- 卯(う)

- 辰(たつ)

- 巳(み)

- 午(うま)

- 未(ひつじ)

- 申(さる)

- 酉(とり)

- 戌(いぬ)

- 亥(い)

この十二支からきています。

現代では『今年の干支』というように年を数えたり生まれ年を指すときに使われます。

その他には方角や日、時間を表したり数えたりすることにも使われるのです。

なのでカレンダーをみると『子・丑・寅・卯・・・』とそれぞれの干支の日が12日周期で回ってくることがわかります。

土用の丑の日とは・・・?

土用の丑の日とは

- 約18日間の『土用』の期間のうち

- 12日間周期で巡ってくる十二支が『丑の日』の日

なので、

2022年は土用の期間は7/20から8/6までありますが、

その期間中の丑の日は7/23(土) と 8/4(木)

今年の“土用の丑の日”は2回あります。

土用は18日間ありますので、

年によっては今年のように12日間周期の丑の日が2日めぐってくるときがあります。

1度目の丑の日を「一の丑(いちのうし)」、2度目を「二の丑(にのうし)」といいます。

なので、今年2022年は

7/23(土)が「一の丑(いちのうし)」

8/4(木)が「二の丑(にのうし)」

となります。

二月の立春と八月の立秋の土用の頃は暑さと寒さが一年で一番盛りになる頃。

にもかかわらず、

節分を境に陰と陽の気のエネルギーが入れ替わるためにどうしても自律神経が乱れ体調を崩しやすくなるということは鍼灸師さんもおっしゃることです。

土用という夏の盛りにうなぎを食べてエネルギーを充電するというのはやはり自然の理にかなったことなのですね。

うなぎを食べたら虫干しも忘れずに

“土用”と聞いて思い浮かべるのは

うなぎを食べる“土用の丑の日”

そしてもうひとつ“土用の虫干し”があります。

これは夏の土用がちょうど梅雨明けにあたるためカラっと晴れた日が続くことが期待できるからです。

昔から土用の虫干しでは着物はもちろん、軸や絵などの掛物や調度品、本などを

陰干しして梅雨時期に溜まった湿気を取ることでカビや虫から守る習慣がありました。

『土用の虫干し』と聞くと着物のケアを思い浮かべてしまうのですが、実は洋服でも大切なことです。

普段あまり出番のないブラックフォーマルや礼装のスーツやワンピースを風に当てる。

クローゼットの防虫剤や乾燥剤を入れ替えることも、衣装を長持ちさせるためには大事なことです。

着物でも洋服でも大切なのは

風通しのいいところで陰干しすること

布は特に直射日光に当たってしまうとどんどん色があせてしまいます。

この部分は気をつけてくださいね!

いかがでしたか?

土用は一年に4回あって季節の変わり目をさします。

変わり目=“節目”を大切にするということは

目まぐるしく変化していく現代社会においてなかなか難しいことだと

私自身、実感する毎日です。

着物を着ることは、季節の変わり目や日常・非日常を意識するチャンスにとても恵まれます。

このデジタル全盛期の時代に対してスローでアナログな世界ではありますが、どこかホッとするというのは自然のリズムや営みに繋がっているから。ひとつの癒しのような効果があるのかな???と感じるこの頃です。

どこまでいっても人間は自然の一部。

それならば、自然のリズムや波長に同調していくことも大切だと感じるようになりました。